Óscar Pantoja

Entro en mi apartamento. Está oscuro. Enciendo la luz. Dejo mi saco en el perchero, mi maleta en la repisa y la caja del perro en el piso. Me miro en el espejo. Sin perder tiempo empiezo por ahí. Con el jarrón lo rompo. Ambos objetos se revientan a la vez. Dos pájaros de un solo tiro. Camino despacio a la sala. Agarro el equipo de sonido y lo lanzo contra la pared. Es increíble la fragilidad de esos aparatos chinos. Voy hacia la repisa de los cds. Los quiebro uno a uno. Se despedazan como obleas. La mesa de centro la parto de una patada. Me quedo en silencio. Pienso en la ira. Es increíble lo que uno puede hacer con la ira. Sigo adelante. Selecciono uno de los vidrios con más punta. Con mi pañuelo le hago un borde de tal manera que no me pueda cortar la mano y empiezo en orden con los sofás. Reviento la tela en mil jirones. Saco la estopa hasta dejarlos irreconocibles. Observo el techo. La lámpara cuelga. Me cuelgo de ella hasta desprenderla. La estrello contra la pared. Empiezo a sudar, sin embargo no me quito la corbata. Eso lo dejo para el final. Continúo con los cuadros. Los parto como tostadas. Solo me hace falta el tapete, pero no puedo romperlo con las manos. Consigo un cuchillo y empiezo a hacer buena cuenta de él. Después de dejarlo irreconocible sigo a la cocina. Horno micro ondas, vasos, platos, copas, vajilla explotan como cáscaras de huevo. Como no puedo romper los cubiertos los doblo haciendo que queden inservibles. Tengo sed. Abro la nevera. Hay

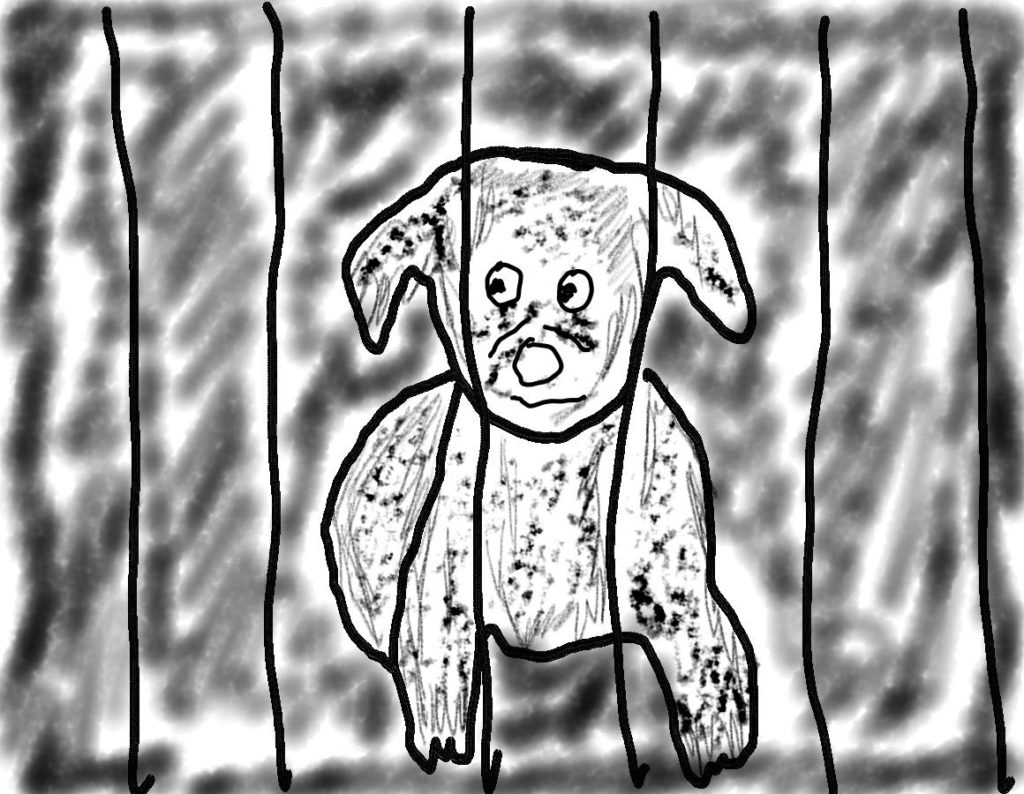

cerveza, licor, gaseosas. Me sirvo agua de manzanilla helada. Ya que abrí la nevera sigo por ahí. Todo va a dar contra la pared. Frutas, verduras, huevos, botellas, mantequilla, aceitunas, carne. Agarro la puerta de la nevera a patadas hasta desprenderla. Con el interior de la nevera ocurre lo mismo. A las ollas las estrello contra la pared hasta que pierden su forma. La licuadora es cosa de niños y el motor lo reviento contra el piso. Sigo al baño. Voy armado con el martillo de adobar la carne y despedazo el espejo, el lavamanos, el inodoro. Rasgo las cortinas. Con la crema de dientes y el jabón hago una masa espesa. Termino pronto porque en el baño hay pocas cosas. Boto el martillo en el inodoro y suelto la llave. Solo me hace falta mi habitación. Lo primero en caer es el computador, lo despedazo íntegro, especialmente el disco duro. Rompo libros, cortinas, retratos, lámparas, revistas. A la cama la volteo de tal modo que queda al revés. No puedo hacer nada más. Si tuviera una sierra partiría la madera pero no la tengo y la fuerza de mis manos es una risa. ¡Qué frágil es el hombre! Mi título profesional lo despedazo como es debido, igual que el de maestría. No se salvan ni las fotos de mis padres, ni la de mi familia que ya no vive conmigo, ni el retrato del sagrado corazón de Jesús. Lo rompo hasta que Jesús desaparece. Luego sigue lo principal, voy por las carpetas. Despacio las rompo, rompo los contratos, los pagarés, las cartas, los comunicados, despedazo el disco externo con la información. Luego, con una tijera destrozo mi ropa, mis zapatos y gorritos de lana. Me reviso los bolsillos. El celular y la billetera. Lo golpeo tan fuerte que no queda ni rastro de celular. Estoy rendido. Me tiro en el piso y observo. Todo está hecho una mierda. Sigue lo más difícil. Me preparo. Tengo la sangre caliente. Voy por la caja del perro. Lo dejo salir. Es un callejero que nadie va a echar de menos, pero necesito su sangre. Da vueltecitas oliendo el piso. Lo llevo a la cocina.

Agarro el cuchillo. Lo engancho por el cuello. Este no es un ser humano, es un perro. Acabo pronto. La sangre es escandalosa. Me unto con ella. Me siento extremadamente tranquilo. Es como si lo que acabó de hacer fuera una gran terapia. Pero no me puedo dar el lujo de descansar, me gustaría pero no. Del bolsillo de mi camisa saco el encendedor. Voy a quemar todo y voy a salir en medio del incendio. Los noticieros de televisión no tardarán en llegar, los esperaré sentado en el andén de la calle.